R.02.07.03

碧血碑の建立

函館碧血会

「箱館戦争」は、明治元年(一八七五)の戦いと翌二年の戦いに分かれています。わずか半年余りの戦いでしたが、厳冬期の休止期間があったからでした。明治元年の十月から十二月までの戦いを「戊辰の役(ぼしんのえき)」と言い、翌明治二年の四月から五月までに戦いを「己巳の役(きしのえき)」と呼んでいるのです。

箱館戦争とは、旧幕府方の榎本軍と新政府軍との最後の戦いでした。この地で戦いに敗れ、なお生き残った榎本軍の将校たちにとっては、痛恨極まりない気持ちであったことと思われます。

明治二年に函館戦争が終結した時、榎本軍の遺体は路傍に放置されていました。これを箱館市民と寺院が協力して自主的に埋葬しました。榎本武揚や大鳥圭介ら、旧幕臣の幹部たちがこの事を知ったのは、明治五年(一八七二)に釈放されてからでした。彼らは箱館市民のこの行為に感動し、募金を集めて「戊辰戦争の最終地・箱館」に「戊辰戦争以来の戦死者の碑を建立することを思い立ったのでした。

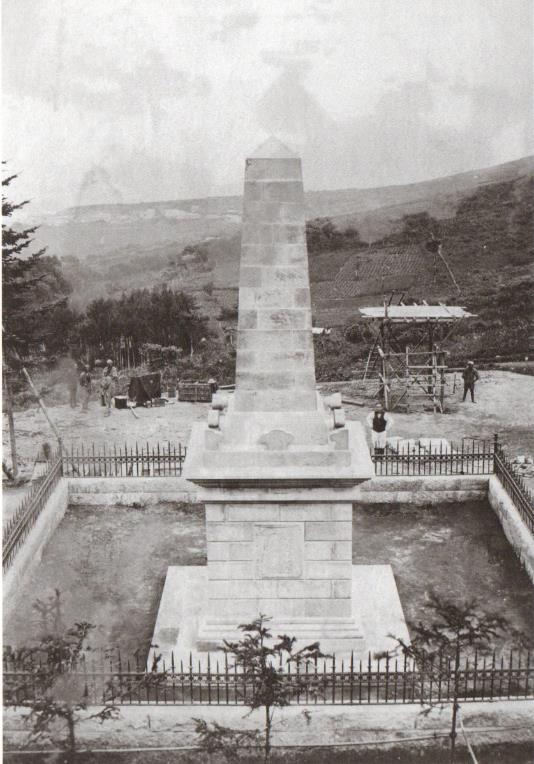

碧血碑は、明治六年(一八七三)に大鳥圭介が現地・函館の地を実地に踏査して建設地を決め、同七年には伊豆産の石材をもって東京霊岸島で彫刻し、翌年には完成させて箱館まで運び、現地で組み立てたのです。明治八年(一八七五)五月のことでした。

函館山の麓・谷地頭の地に、碧血碑は建っています。戊辰戦争で戦った旧幕府軍の戦没者を慰霊するための記念碑です。しかし、榎本ら生き残った者たちにとっては、単なる記念碑ではありませんでした。碧血碑の背面に

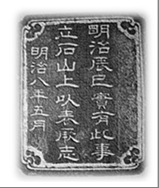

「明治辰巳/實有此事/立石山上/以表厥志/明治八年五月」

と刻まれています。この漢文の大意は「明治の辰年と巳年(元年と二年)に、実際に此の事が有った。(そのため)山の上に石(石碑)を建て、それをもって私たちの志を表します。」と表現されています。

碧血碑が建てられたのは、箱館戦争が終って七回忌に当たる明治八年です。あれからかなりの時間が過ぎたように思えますが、それでもなお敗戦した榎本軍には「此の事が有った」としか表現できなかったのです。榎本軍の冥福を大っぴらに祈るには、まだ世の中に憚りがあったのです。

榎本武揚や大鳥圭介など、後年まで生き残った人たちがこの碑を作り、戊辰戦争の最終戦地となった函館にこれを建てて戦死者の魂を鎮めたのでした。「碧血碑」の名称は大鳥圭介が付けたといわれます。その本となったのは、中国の古典『荘子外物伝』の記述

「萇弘死于蜀/蔵其血三年/而化為碧」

からだといいます。その大意は「義に殉じて死んだ者の流した血は、三年経つと地中で碧玉(宝石)に化す。」ということからきているといいます。

|  |

| 碧血碑背面の拓本(函館碧血会蔵) | 建設当初の碧血碑 |

|  |

| 碧血碑、碑前慰霊祭 | 碧血碑、碑前慰霊祭 |

R.02.07.06

「函館碧血会」の誕生

木村裕俊

明治五年(一八七二)一月になって、榎本武揚や大鳥圭介ら旧幕府軍の首脳たちが赦免されました。この時彼らが知ったのは、箱館戦争が終った後亡くなった自分たちの仲間が路傍に捨てられたままであったことと、それを収容し埋葬してくれたのが戦争と関係ない函館の市民であったということでした。また、かつて箱館戦争に従軍していた人たちの間からも「未だ成仏出来ないでいる同志たちを弔いたい」、「墓碑を作って供養したい」との声も高まっていたといいます。榎本ら旧幕府軍の幹部たちは、こうした動きに心を動かされ、函館市民に感謝しつつ函館の地に旧幕府軍の戦没者慰霊のための「碧血碑」を建立することとしました。

翌、明治六年に大鳥圭介が来道した際に函館に立ち寄り、谷地頭の丘を視察して行ったことから、この地に記念碑を建てることで一気に実現に向けた動きが出てきたのでした。この動きに合わせて東京では「碧血社」という組織が結成され、同年「東京碧血会」に改編されました。この「東京碧血会」が、碧血碑の建設のために募金活動を行ったのでした。

明治七年に東京湾霊岸島で石碑が刻まれていますが、この時の発注者は「東京碧血会」であったといいます。そしてその後の碧血碑の管理と慰霊祭の運営は函館にいるメンバーに任せたのでした。

函館での活動は、東京と同じように明治八年以前から行っていたようですが、「函館碧血会」という名前で正式に「会」が発足した時期がいつであったのか、はっきりしていませんが、明治十四年にこれまでより規模の大きい「十三回忌法要」を行っており、明治十五年には和田惟一が函館で旅館業、回漕業をはじめ、初代会長に就任していることから、この頃だろうと推測されています。それまでは、和田の実弟で宮路助三郎が函館の代表幹事として碧血碑の世話をしていましたが、宮路は兄と入れ替わりに東京に出て、すぐに病死してしまいました。

和田惟一は、かつて榎本と共に同じエゾ地に向かう船団の美嘉保丸という船に乗り込んでいたのですが、銚子沖で嵐に遭い、破船してエゾ地にはたどり着けなかったのでした。榎本は、この元幕臣で戊辰戦争にずっと参加して来ていながら、箱館戦争に参加出来なかった和田に、現地「函館碧血会」の会長となり、碧血碑の運営と保護を要請しました。和田はこれに応え、戊辰戦争で生き残ったものの務めとして、誠心誠意心を込めて事に当たったといいます。

草創期の「箱館碧血会」のメンバーは、宮路助三郎や幕臣身分の人たちでした。協力をした実行寺の有力檀徒や箱館戦争で幕艦の乗組員、従卒、中間、職人などの卒属や平民身分の人たちは、世話人として支援していたといいます。

|  |

| 榎本武揚 | 大鳥圭介 |

|  |

| 和田惟一 | 宮路助三郎 |

質問や感想、入会申込などはsewayaku@hekketsu.org(全角@を半角@に変えて)まで。

(函館碧血会・事務局)